Eマウント単焦点50mm MFレンズ頂上対決!カールツァイス Loxia 2/50 vs フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

Eマウント50mm MFレンズ、カールツァイス Loxia 2/50 と フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical(アスフェリカル、非球面の意)の2本を使ってポートレート撮影を行いました。作例紹介とともに比較レビューをお届けします。単焦点50mm MFレンズの頂上対決と言えるこの2本の比較。どちらか1本選ぶとしたら、を検証するために2本のレンズをレンタルしました。結論を先に言うと、わたしが選んだのは『フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical』です。その理由も紹介するので、ぜひじっくりご覧ください。

2本のレンズの紹介

カールツァイス Loxia 2/50

ZEISS Loxiaは、ソニー フルサイズミラーレスカメラシリーズのために特別に設計されたマニュアルフォーカスレンズです。精確なマニュアルフォーカスが特徴。Eマウントのラインナップには、ソニーが発売するカールツァイスレンズがありますが、Loxiaはカールツァイスが直接発売しています。設計は、カールツァイス伝統のPlanar(プラナー)で、4群6枚の対称型のレンズ構成を採用しています。

フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherica

APO-LANTHAR(アポランター)とは、フォクトレンダーのレンズの中でも特に高性能な製品に与えられる称号です。色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。コシナ創業60年、フォクトレンダーレンズ発売から20年で培った技術を結集し、究極の性能を追求したレンズです。コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。滑らかな操作感覚のフォーカシングを実現、玉ボケ表現を楽しめる12枚絞りとなっています。

スペック比較

次にスペックを紹介します。焦点距離、開放F値、最短撮影距離までは全く同じです。差が出たのが、重量とサイズ、価格です。「Loxia 2/50」がより小さく軽く、1万円ほど安いです。これらレンズを使用する前、スペックを見た時には、写りに差がないならより軽い「Loxia 2/50」を選ぶだろうと思っていました。しかし、発売時期が5年も違うので、性能面では後から出た「APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical」が有利なはずです。「性能差に気づけるかな?」という不安を抱えながら2本をレンタルすることにしました。

| カールツァイス Loxia 2/50 |

フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical |

|

|---|---|---|

| 対応マウント | α Eマウント | |

| フォーカス | MF | |

| 焦点距離 | 50 mm | |

| 開放F値 | F2 | |

| 最短撮影距離 | 0.45 m | |

| レンズ構成 | 4群6枚 | 8群10枚 |

| フィルター径 | 52 mm | 49 mm |

| 重量 | 320 g | 364 g |

| 最大径x長さ | 62.1x59.2 mm | 62.6x61.3 mm |

| 最安価格(税込) | ¥92,070* 価格.comで現在の価格を調べる |

¥114,800* 価格.comで現在の価格を調べる |

| 発売日 | 2014年10月 | 2019年12月 |

*「最安価格(税込)」は2020年6月29日、価格.comにて調査したものです。

ポートレート作例

ほぼ同じ条件で撮影した写真の比較

写りを比較するため、ほぼ同じ条件で2つのレンズを使い撮影しました。どちらのレンズも絞ればキリリと諸収差が抑えられた写真が撮れることが想像されたため、開放での写りをチェックすべく、すべてF2、絞り開放で撮影しました。慣れないMFかつピント面の非常に浅い開放での撮影とあってピント甘々です(汗)予めご了承ください。

写真はすべて、RAW画像からAdobe Lightroom CCおよびLuminar 4を使って編集しています。携帯性を重視して、どちらのレンズもレンズフードをつけずに撮影しました。日中、曇り空での撮影だったので、レンズフードをつけなかった影響はほぼないものと思われます。

カメラは、SONY α7R IIIに『カールツァイス Loxia 2/50』を、SONY α7 IIIに『フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical』を着けて撮影しました。

モデルは、『Kimono Portraits on Kodak Portra 800 / Contax G2 & Nikon F100』に続いて2回目の登場、miiさんです(miiさんのTwitterアカウントはこちら)。では作例をご覧ください。

各レンズの感想

どちらのレンズも素晴らしく、開放からシャープな写り、ボケも自然で美しく甲乙つけがたいというか、わたしの目ではほぼ差を見出すことができませんでした。若干、ほんと若干、カールツァイス loxia 2の方が、ボケている箇所の輪郭がにじんているかな、と思いましたがあら捜しの域です。

差が出たフリンジの量

差が出たのは、編集前のRAW画像の時点でのフリンジの量です。逆光でフリンジが発生しやすいシーンで撮った写真を拡大して紹介します。フリンジを知らない方向けにWikipedia「パープルフリンジ」ページの一文を引用しておきます。

パープルフリンジとは、デジタルスチルカメラ等において、高輝度部分に隣り合った低輝度部分に紫色やマゼンタ色の偽色が出る現象のことである。

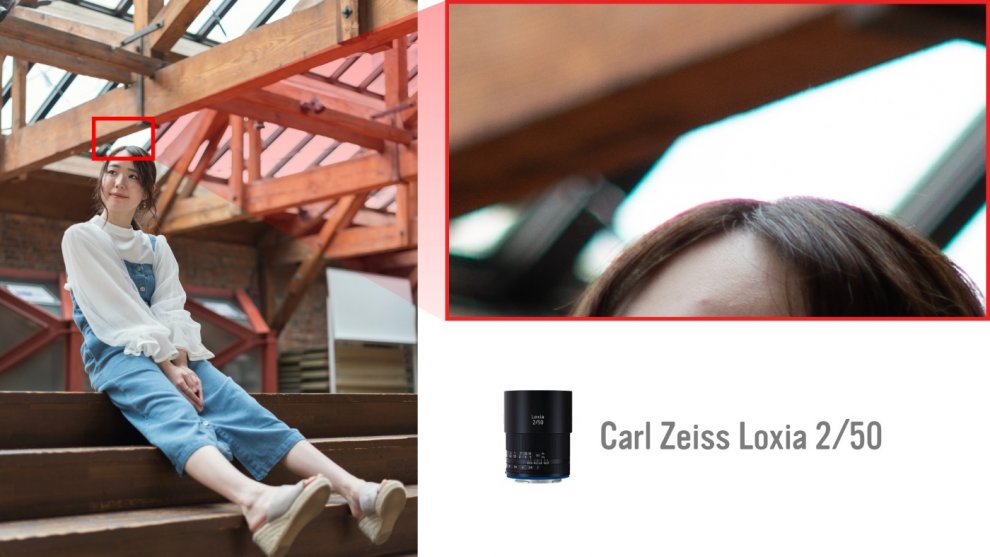

カールツァイス Loxia 2/50

窓枠部分にブルー、頭との境界部分にパープルのフリンジが発生しています。現像ソフトを使って軽減はできますが、例えば一律でブルーのフリンジを抑えようとすると、この写真の場合だとジーンズ素材のブルーの部分にも影響が出るので、編集の手間が増えます。

フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

一方のAPO-LANTHARで撮った方は、ほぼ抑えられています。開放でこの色収差のなさは凄い。編集時に特に気にかける必要がなくなるというのは、とても嬉しいことです。発売タイミングが5年違うことで生まれた性能差と言えるかもしれません。

フリンジ検証

フリンジの発生具合を検証すべく、後日検証用の撮影を行いました。逆光の木の下で三脚を立てて撮影しました。RAW画像をLightroom CCに読み込んでトリミングのみ行い、JPGで書き出した写真を紹介します。下の写真の赤枠部分のエリアでトリミングしています。

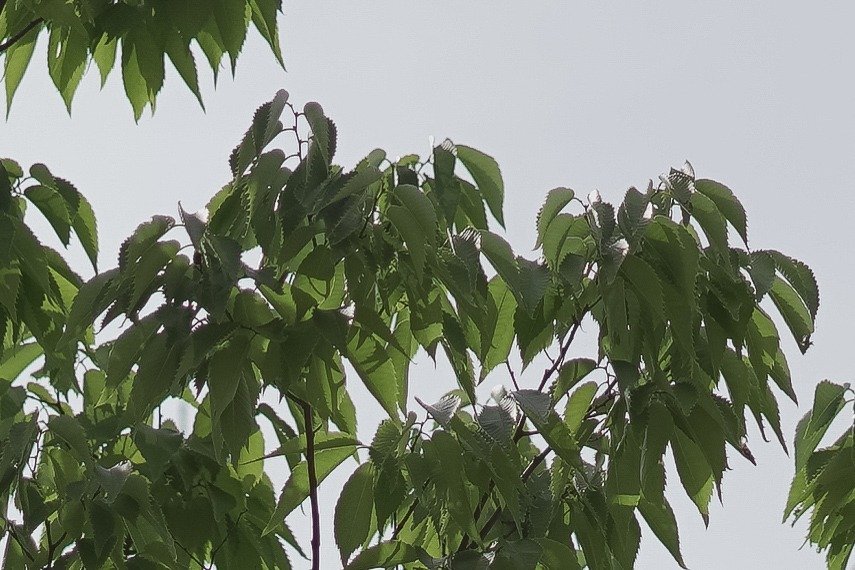

カールツァイス Loxia 2/50

F2.8

F2 撮って出しJPG

ILCE-7RM3 (50mm, f/2, 1/8000sec, ISO100)

こちらは、F2で撮った、撮って出しのJPGです。JPGだとF2からほぼ目立ちません。

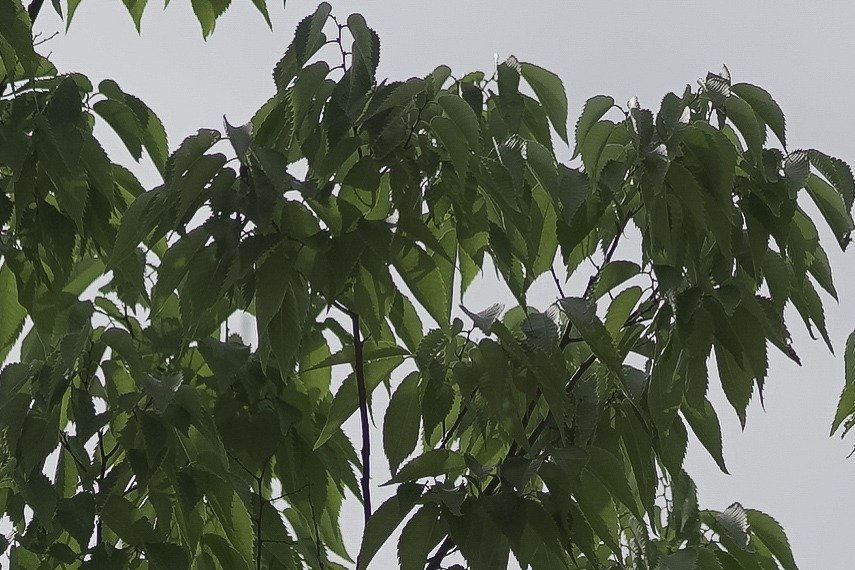

フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

F2

F2 撮って出しJPG

ILCE-7RM3 (50mm, f/2, 1/8000sec, ISO100)

F2の撮って出しJPG。やはりフリンジは抑えられています。

おまけ)SONY Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z

本記事で比較する2本のレンズとは別のソニーから発売されているZEISSレンズでも試しました。このレンズはF1.8スタートのAFを備えたレンズです。こちらも『カールツァイス Loxia 2/50』と同じくF2.8でほぼ抑えられ、F4で完璧に抑えられていると言えそうです。

操作性の違い

カールツァイス Loxia 2/50、絞りリングが根本にあります。

フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical、絞りリングが先端側にあります。

フォーカシングは、どちらもヌルヌルとしたトルク感があり、滑らかな操作感覚で微妙なピント調整が可能です。異なるのは絞りリングの位置。Loxiaは根本にあり、APO-LANTHARは先端側にあります。これは、先端側にあるAPO-LANTHARの方が、絞りリングが近いと感じ操作しやすかったです。またLoxiaがフラットな造形なのに対してAPO-LANTHARはフォーカスリング、絞りリングに凹凸があり、これも操作性向上に繋がりました。

購入するならどっち?

開放で撮った時のフリンジ削減の手間を無くしたいという1点において、わたしなら『フォクトレンダー APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical』を選択します。細かい写りの違いや操作性の違いはほぼ気になりません。多少重くなる点も許容できるフリンジの少なさです。値段が5万かそれ以上違えばもっと悩むことになるでしょうが、1万円の差なら迷いません。フリンジという懸念から解放されることの方が重要と考えました。レンズの評価ってもっと色々あるのでしょうが、今のわたしにできる評価はここまで。少しでも参考になれば幸いです。

余談、MFレンズという選択肢

久しぶりにMFレンズを使っての撮影しましたが、よりじっくり構図やモデルさんと向き合えたと感じています。ソニーの優秀な瞳AFに頼ることは簡単ですが、マニュアルで操作することで、あえて手前ではない方の目にピントをあわせたり、目のやや手前にピントをおくなど、意図をより強く込めることができました。MFで撮影時に考えることを増やしたほうが、実は構図やよい表情のキャッチアップもしやすくなるのかも、と思いました。モデルさんがポーズ、表情を止めて待ってくれているポートレート撮影ならMFを積極的に使おうと思いました。とは言うものの、ピントの甘い写真を量産したことも事実で(汗)、ここは鍛錬が必要です。

この記事の動画

レンズ2本を比較レビューした動画

ポートレート作例を紹介した動画

撮影風景および、45枚の作例を紹介しています。

いちがみのYouTubeチャンネルはこちら。写真、映像系の動画をアップしていますのでぜひチェックを。